Cosmorama / Luz Cinérea

Es de sobra conocido que nuestro ojo necesita de una pequeña intermitencia, un nerviosismo continuo que, milésima tras milésima de segundo, a medida que el panorama visible que nos rodea se desgasta para la atención -la cual tiende a invisibilizarlo casi inmediatamente tras haberlo reconocido- reactualice con diferencias mínimas la novedad de lo que se presenta ante nosotros.

Más textos abajo

Línea alba (a base de puntos) de Lidia Benavides

Óscar Alonso Molina

“Al parecer, sencillamente se había desvanecido en los rayos de la luna y habían salido por la ventana,

porque vi las siluetas sombrías y difusas durante un momento, antes de que desaparecieran por completo.

El terror se apoderó de mí y quedé inconsciente.”

Bram Stoker –Drácula-

uno

Es de sobra conocido que nuestro ojo necesita de una pequeña intermitencia, un nerviosismo continuo que, milésima tras milésima de segundo, a medida que el panorama visible que nos rodea se desgasta para la atención -la cual tiende a invisibilizarlo casi inmediatamente tras haberlo reconocido- reactualice con diferencias mínimas la novedad de lo que se presenta ante nosotros.

Una vibración imperceptible, discretísima, continuamente volviendo interesante el objeto a la mirada del espectador; es decir, temblor -¿de lo real?- que nos libera de la normativa abstracta del sistema perceptivo. El mundo, pues, vibra en y para nuestro interés. Baudrillard lo detectó hace casi un cuarto de siglo con notable sagacidad: “Efecto prismático de la seducción. Otro espacio de refracción. No consiste en la apariencia simple, en la ausencia pura, sino en un eclipse de la presencia. Su única estrategia es: estar/no estar ahí, y asegurar así una especie de intermitencia, de dispositivo hipnótico que cristaliza la atención fuera de todo efecto de sentido. La ausencia seduce a la presencia.”

dos

Muy cerca de todo ello, hace décadas también que se comprobó experimentalmente, mediante pruebas extremas realizadas a futuros astronautas, cómo éstos, sometidos a un aislamiento sensorial completo (incluso despojados de la sensación de su propio peso, levitando a oscuras y en el silencio más absoluto durante horas, sin referencias espaciales ni temporales de ningún tipo), era su propio cerebro el que terminaba produciendo violentos estímulos visuales y auditivos que los aterraba y llevaba poco menos que a enloquecer. Lo que quizás tenga algo que ver con esa necesidad primaria, irrefrenable, que Lidia Benavides me comenta surge casi sin excepción en los espectadores frente a su obra, por reencontrar las coordenadas figurativas, un punto de apoyo en la tarea del reconocimiento. Bien podríamos pensar, incluso, que se trata de un fenómeno inverso al que acabamos de describir y por el cual nuestro cerebro conduce el miedo (desasosiego, incomodidad y fastidio, inestabilidad) al sinsentido de un mundo que ha desaparecido delante de nuestros ojos.

tres

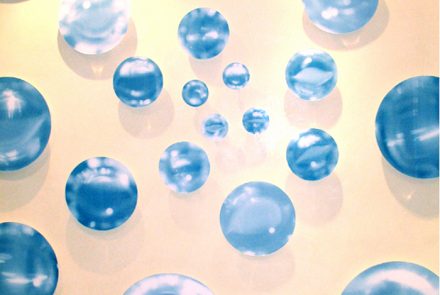

Finis terrae: límite radical –innegociable- de licuefacción: lo sólido se convierte en líquido, lo impenetrable en dúctil, y el objeto en su reflejo acuático… toda la obra última de la artista habla de ello.

cuatro

Otra experiencia ultraterrenal. Esta vez en la Iglesia de Santa Felicità, en Florencia, nada más cruzar el Ponte Vecchio torciendo hacia la izquierda, según nos alejamos del centro de la ciudad; allí, en la Capilla Capponi, diseñada por Bruneleschi, a primera hora de la mañana surge uno de los espectáculos plásticos más intensos en su delicadeza del mundo occidental antiguo: iluminada por la fría luz que arroja la linterna acristalada, bajo los cuatro tondos que el maestro abordara con su discípulo Bronzino, de manos del genial Pontormo puede contemplarse “El traslado del cuerpo de Cristo” (1526). Una vez superada la sorpresa que produce la stravagante e totalmente inédita idea compositiva del nodo inestricabile di figure (Venturi), el desconcierto orientativo que se dan frente al abullonado conjunto sin referencias terrenales (los cuerpos flotan, danzan en puntas a pesar de su mole en medio de un entorno metafísico que acentúa su dolor idealizado con el que sólo es posible empatizar intelectualmente: el cuadro “no sirve” para rezar), plagado de semitonos que evitan conscientemente las sombras plenas y abigarra los volúmenes, se organiza mediante ritmos circulares en torno al drapeado de un elemento por completo marginal, ¡un trapo! Pli selon pli.

Ante las fotografías que Lidia Benavides me mostraba en su estudio hace pocos días, suspendido yo mismo en aquel universo inducidamente vibrátil que me proponían, venía a mi cabeza una y otra vez aquella tabla del pintor toscano como si la viera con los ojos entonados o filtrada tras un cristal esmerilado que la desenfocara. Algo parecido a lo que Gerhard Richter llevó a cabo en una de sus series partiendo de modelos tizianescos; el titilar de destellos de la artista madrileña también cristaliza el dato figurativo en una volátil taracea como de piedras semipreciosas evanescentes. Incluso en esto, ahora que lo pienso, salta la cercanía del refinamiento manierista.

cinco

Paradójicamente, al desencarnar el cuerpo sensible y reducirlo a su luz, la fotografía de Lidia Benavides evidencia el trampantojo propio de la fotografía: en ella toda teleóptica deviene imposible, pues para que se dé es necesario que, una vez lograda aquella mínima pulsión ocular descubierta por la fisiología no hace tanto y que comentábamos al principio, se amalgame con el calibrado de ambos ojos (estereometría).

Así, no es sólo que el mundo delante de su objetivo sea, por definición, una imagen plana (la artista confiesa haberse desentendido de los objetos, incluso de los traslúcidos y, por lo tanto, más problemáticos en cuanto cuerpo cierto, habiéndolos sustituido por sus proyecciones, reflexiones y refracciones ¡sobre una hoja de papel!), sino que el que surge tras él es, retruécano, la planificación del plano: una imagen. Por decirlo de otra manera: ante nosotros se da toda una visión en anamorfosis: un mundo achatado, no tridimensional, que exige la recomposición del punto de vista –tanto la perspectiva como la opinión- surgido del abatimiento del ojo: su derrumbe, su aniquilación.

Seis

Abatimiento… ¿No es plausible detectar un deje de melancolía bajo ese sol tibio que no alumbra las oscuridades del mundo con fuerza suficiente como para despejar de allí las dudas? Tan moderado, tan tenue que en alguna ocasión el espectro infrarrojo-ultravioleta que la artista necesita para teñir los negativos es despreciable… Devenir melancólico de toda una cosmovisión ante la fugacidad de sus espectros, como en el célebre desenlace shakespeariano: “Estos actores nuestros, como te avisé, eran todos espíritus, y se han fundido en el aire, en sutil aire, y, como la construcción sin cimiento de esta visión, las torres coronadas de nubes, los espléndidos palacios, los solemnes templos, y la misma gran esfera, con todo lo que le pertenece, se disolverá, y, como este espectáculo sin substancia, no dejará atrás ni rastro.” (La tempestad, Acto IV, escena primera).

y siete

Imagen interna sin referentes, destello independiente de todo dato fenoménico. Una especie de fosfeno, esas chispas creativas producto del solipsismo cerebral que, renunciando a todo lo exterior, son fruto de un interior creativo. Estos destellos sin cuerpo, fantasmagóricas auras y fumarolas, resuena en el fondo de cada cual como ecos de la misma caja de resonancia: la acerbada sensibilidad a la luz y el color de Lidia Benavides. O, por decirlo con palabras de Scriabin: “Un agitarse y un flamear han comenzado, y lo que flamea y se agita es uno. No distingo multiplicidad alguna. Ese uno es lo opuesto a la nada, es el todo. Soy el todo.” Nos fundimos, pues… Lidia Benavides da a luz. Que así sea.

Telón

Madrid, mayo-junio de 2004